Warum spalten sich Fischgattungen in unterschiedliche Arten auf? Die Gründe können vielfältig sein. Häufig sind Mechanismen wie geographische Isolation über die Distanz, Spezialisierung durch Anpassung an die Umwelt und die Erschliessung neuer Lebensräume und (Fress-)Nischen dafür verantwortlich.

Nord- und Südarten

Durch diese Besiedelung nach der Eiszeit ergaben sich durch die Alpen als Barriere spannende Unterschiede in der Fischartengemeinschaft zwischen Süd und Nord. Die Arten sind seit langer Zeit getrennt, sehen anders aus und interagieren anders. Die Einzigartigkeiten, aber auch die Verschleppungen von Fischen zwischen Nord und Süd waren teilweise auch schon vor dem Projet Lac bekannt. Nun hat man erstmals einen guten Überblick über den Stand.

Rotfeder & Schwarzfeder

Ursprünglich kommt in Seen nördlich der Alpen die Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) und südlich der Alpen die Schwarzfeder (Scardinius hesperidicus) vor. Die Rot- und Schwarzfedern sind ein gutes Beispiel dafür, wie Besatz die natürliche Vielfalt beeinträchtigen kann. Die Schwarzfedern wurden von der Südseite der Alpen nach Norden verschleppt und wurden im Projet Lac in 12 nördlichen Seen nachgewiesen. Genetisch wurden auch Hybriden festgestellt.

Barben

Während im Norden nur die gemeine Barbe (Barbus barbus) vorkommt, finden sich im Süden zwei Arten (Südbarbe Barbus plebejus und Hundsbarbe Barbus caninus), welche sich in ihrer Grösse, ihrem Aussehen und ihren Habitaten unterscheiden. Die südlichen Barbenarten kommen dabei grundsätzlich in den selben Regionen vor. Während die grössere Südbarbe die langsamer-fliessenden Habitate und auch Seen bewohnt, bevorzugt die kleinere Hundsbarbe schnellfliessende Habitate und lebt um oder in steinigen Gebieten.

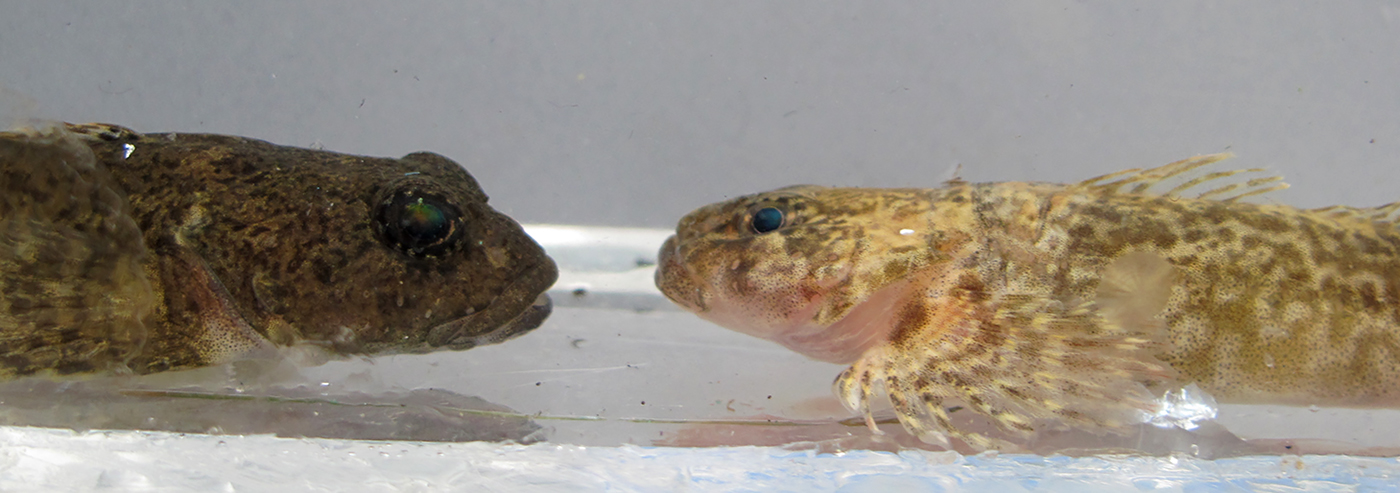

Links die Südbarbe, welche langsamere Strömung und Seen bevorzugt, rechts die kleinere Hundsbarbe welche südlich der Alpen in denselben Regionen vorkommt, aber Habitate mit starker Strömung bewohnt. Bilder: Michel Roggo

Verborgene Vielfalt

Arten welche sich gar nicht, oder nur sehr schwer optisch unterscheiden lassen, werden als kryptische oder versteckte Arten bezeichnet. Gerade die verbreitete Untersuchung der Genetik von Fischen konnte einige unbekannte Muster in den Fischartgemeinschaften zu Tage bringen. Die Einteilungen in Arten beruhen aber nicht (nur) auf genetischen Unterschieden oder der Kreuzungsunfähigkeit als Kriterium. Wichtig ist auch die Nische einer Art. Also die Anpassungen an die Umwelt, die Ernährungsgewohnheiten und eventuell damit verbundene körperliche Unterschiede die zur Artbildung führen können. Im Folgenden einige Beispiele aus der schweizer Fischvielfalt.

Felchen (Coregonus sp.)

Die Felchen sind Spezialisten in der Anpassung an ihre Umwelt. Sie unterscheiden sich nicht nur zwischen Seen, sondern oft auch innerhalb eines Sees stark. Durch die starke Spezialisierung können verschiedene Nischen im See genutzt werden. Die verschiedenen Arten unterscheiden sich in ihrer Nahrung, in ihrem Lebensraum und in der Körpergrösse. Doch welchen Vorteil gibt es für einen Fisch um klein zu bleiben oder sich auf eine Nahrungsquelle zu beschränken? – Die Spezialisierungen der Felchen geben ihnen in ihrem Lebensraum einen Vorteil durch die effiziente Nutzung der Ressourcen. Im Gegensatz dazu hängen sie natürlich von der Bewohnbarkeit ihres Lebensraums und der Verfügbarkeit der Ressourcen ab. Ein kleinwüchsiger Fisch wird meist bei kleinerer Körpergrösse geschlechtsreif und kann also früher in die Fortpflanzung investieren. Das Risiko zu sterben bis zur ersten Laichzeit ist also kleiner. Dafür hat ein grosser Fisch eine grössere Fruchtbarkeit und kann mehr Nachkommen in einem Laichvorgang zeugen. Felchen müssen also ihr Risikoprofil gut abstimmen.

Trota fario & Marmorata

Die Trota Fario (Salmo cenerinus) ist die ursprüngliche Art im Po-Einzugsgebiet, zu welchem unter anderem in der Schweiz das Tessin sowie Teile des Graubündens und des Wallis gehören. Die Marmorata-Forelle (Salmo marmoratus) kommt im selben Einzugsgebiet vor, hat aber eine andere Lebensstrategie. Während die Trota fario das südliche Pendant zur atlantischen Forelle ist, welche unter anderem im Rheineinzugsgebiet vorkommt, wird die Marmorata erst viel später geschlechtsreif, erreicht dafür aber grössere Längen, kann grössere Beutetiere nutzen und hat schlussendlich ein deutlich höheres Körpergewicht. Der Nachteil dieser Strategie ist entsprechend das längere Wachstum bis zur Geschlechtsreife und der höhere Nahrungbedarf.

Elritzen (Phoxinus sp.)

Eine spannende Erkenntnis des Projet Lac war, dass die gemeine Elritzenart Phoxinus phoxinus in der Schweiz nicht nachgewiesen wurde. Man ging bislang davon aus, dass diese Art in der ganzen Schweiz verbreitet ist. Gefunden wurden hingegen in den Seen die Donau-Elritze Phoxinus csikii (in den meisten nördlichen Seen), die mediterrane Elritze Phoxinus septimaniae (westliche Region der Schweiz, z.B. im Genfersee, Doubs, Aare) und die südliche Elritze Phoxinus lumaireul (Genfersee, Tessin, Gardasee). Die Elritzenarten unterscheiden sich vermutlich auch in ihrem Körperbau und der Färbung. Über ihre Ökologie ist allerdings noch nicht viel bekannt. Man geht aktuell davon aus, dass die erwartete Elritzenart Phoxinus phoxinus in der Schweiz gar nie vorkam und es sich ursprünglich um eine Fehlbestimmung gehalten hat.

Groppen (Cottus gobio)

Bei den Groppen sind ebenfalls genetische Linien bekannt, welche wahrscheinlich verschiedene Besiedelungswellen wiederspiegeln. Besonders und wenig bekannt ist, dass Groppen auch in der Tiefe leben können. So wurden Groppen beim Projet Lac im Thunersee noch auf einer Tiefe von 209 m und im Walensee auf einer Tiefe von 145m festgestellt. Im Walensee wurden signifikante genetische Differenzen zwischen flach- und tieflebenden Groppen gefunden, im Thunersee gibt es ebenfalls genetische Hinweise darauf, aber die Stichprobengrösse ist aktuell noch sehr klein.

Links eine flachlebende Groppe, welche in den Seen des Aare-Abflusssystems vorkommt, rechts eine tieflebende-Groppe, welche für den Thunersee endemisch ist, also nur lokal vorkommt. Bild: Eawag, Ole Seehausen

Links eine flachlebende Groppe, welche in den Seen des Aare-Abflusssystems vorkommt, rechts eine tieflebende-Groppe, welche für den Thunersee endemisch ist, also nur lokal vorkommt. Bild: Eawag, Ole Seehausen

Was bedeutet das für die Fischerei?

Die einzigartige Artenvielfalt in den schweizer Seen muss im Fischereimanagement sowohl bei der Fischerei, als auch bei der Bewirtschaftung berücksichtigt werden. Das Vorhandensein von Nord- und Südarten war dabei seit einiger Zeit bekannt. Unbekannt war primär das Ausmass der Verschleppung zwischen Nord- und Südseite der Alpen. Diese Erkenntnisse zusammen mit der Existenz der kryptischen Arten sind mitverantwortlich dafür, dass heute nur noch innerhalb von Einzugsgebieten bewirtschaftet wird. Dort wo ursprüngliche lokale Arten verloren gingen können diese möglicherweise in der Zukunft wieder angesiedelt werden, wenn diese im umliegenden Ausland noch vorkommen.

Der Umgang mit kryptischen Arten - gerade wenn mehrere im selben See vorkommen - ist in der Angelfischerei nicht einfach, da diese nicht ohne Weiteres unterschieden werden können. Die Theorie schlägt vor, dass sich diese Arten in ihrer Ökologie unterscheiden, also zum Beispiel in ihren Habitaten und ihrer Ernährung. In vielen Fällen wurde dies in der Praxis bislang nicht untersucht. Dies ist eine Herausforderung für die Zukunft und Beobachtungen von Anglern könnten möglicherweise dabei helfen Unterschiede festzustellen. Wird eine Form in einem bestimmten Habitat gefangen oder ernährt sich diese von bestimmten Futterquellen?

Weitere Infos

Unerwartete Artenvielfalt in Seen des Alpenraums