Die Renaturierung von Fliessgewässern bringt zahlreiche Vorteile mit sich: Diversifizierung der Lebensräume, Wiederherstellung der freien Fischwanderung, Verbesserung der Wasserqualität und vieles mehr.

Aber profitieren auch die Anglerinnen und Angler davon? Eine Studie hat die Fischereistatistiken von vier Kantonen analysiert. Sie zeigt, dass Renaturierungsmassnahmen einen direkten Einfluss auf die Fangraten der Angelfischerei in Flüssen haben.

Die Renaturierung von Flüssen ist ein wichtiges Thema. Der Bund hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2090 4000 km der 15 000 km Fliessgewässer, die stark verbaut oder begradigt sind, naturnaher zu gestalten (Gewässerschutzgesetz, revidiert 2011). Zwischen 2011 und 2019 wurden 156 km renaturiert (BAFU, 2023).

Renaturierungsmassnahmen schaffen vielfältige Habitate mit unterschiedlichen Strömungsbereichen und einer Vielzahl von Verstecken, Laichgebieten und Nahrungsgründen, die für verschiedene Arten und Lebensstadien geeignet sind. Dadurch erhöht sich die Aufnahmekapazität des Lebensraums, was sich direkt auf die Biomasse der Fische auswirkt. Wenn Hindernisse für die Fischwanderung wie etwa Schwellen und Dämme beseitigt werden, können sich die Fische frei bewegen und neue Zonen zum Laichen erreichen. Auch die Wasserqualität verbessert sich, da angrenzende Feuchtgebiete und die Ufervegetation als natürliche Filter für Schadstoffe wirken.

In landschaftlicher Hinsicht sorgen Renaturierungsmassnahmen für eine natürlichere und beschaulichere Umgebung. Mäander, Kiesbänke und ruhige Bereiche schaffen abwechslungsreiche und reizvolle Angelplätze. Es ist aber nach wie vor schwierig, den Nutzen von Renaturierungsmassnahmen genau zu quantifizieren.

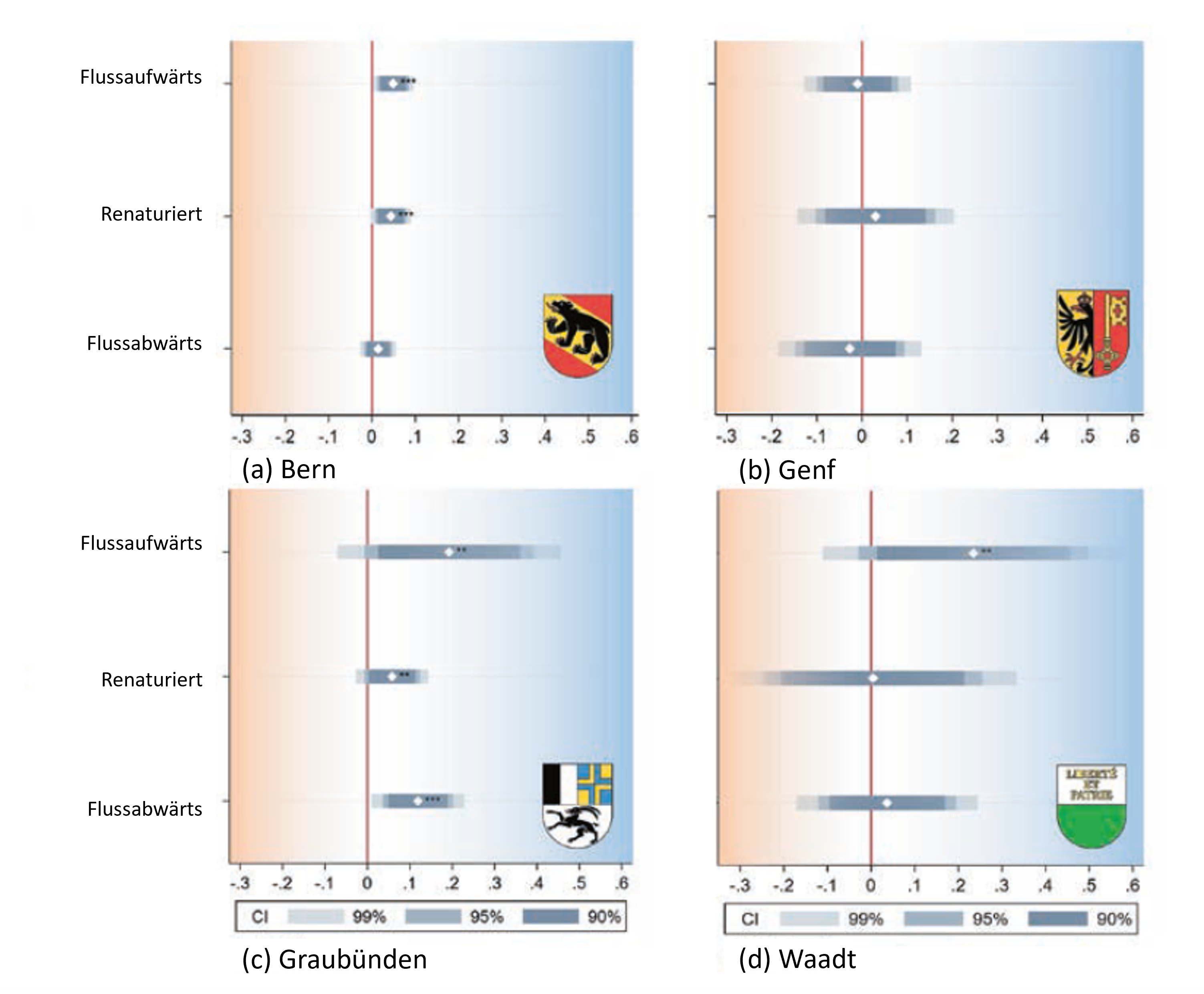

In einer umfangreichen Studie, die sich ausschliesslich mit den Auswirkungen von Renaturierungsmassnahmen auf die Angelfischerei befasst hat, wurden die Fischereistatistiken von vier Kantonen (Waadt, Genf, Bern und Graubünden) über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren zusammengetragen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung belegen einen direkten Einfluss auf die Fangrate. Dies deutet darauf hin, dass solche Massnahmen positive Auswirkungen auf die Rekrutierung – die Zunahme der Population durch Immigration oder Reproduktion also – und das Überleben der Fische haben. Und dieser Effekt ist nachhaltig, weil sich die Situation in den renaturierten Fischereistrecken und den angrenzenden Abschnitten im Laufe der Zeit deutlich besser entwickelt hat als in den Kontrollstrecken

Geschätzte Auswirkung von Renaturierungen auf die Fangraten. Die Punktschätzungen und das Vertrauensintervall (CI) geben die Veränderung der Fangraten an, die in den untersuchten Fischereistrecken im Vergleich zu den Kontrollstrecken beobachtet wurden. Die Analyse für die Kantone Bern und Graubünden berücksichtigt zusätzlich noch die Parameter Fischbesatz und Wetterbedingungen. ***, ** und * zeigen an, dass die statistischen Schätzungen mit 1 %, 5 % bzw. 10 % signifikant sind.

Seit einigen Jahren berücksichtigen bestimmte Kantone wie Genf oder Graubünden auch den «catch per unit effort», kurz CPUE, in ihren Fischereistatistiken. Dieser Wert setzt die Menge der gefangenen Fische ins Verhältnis zum Aufwand, der für diesen Fang betrieben wurde. Konkret müssen die Anglerinnen und Angler in ihrem Fangbüchlein oder einer speziellen App den Beginn und das Ende jedes Angelausflugs erfassen, auch wenn kein Fisch gefangen wurde. So hat beispielsweise ein Angler, der drei ganze Tage am Fluss verbringt und nur eine Forelle fängt, einen schlechteren CPUE als ein anderer, der zwei Stunden am Fluss steht und ebenfalls ein Mal einen Fisch an der Angel hat. In diesem Beispiel wird der Aufwand in der Zeit ausgedrückt, die mit Angeln verbracht wurde. Allerdings können auch andere Faktoren wie etwa die Erfahrung des Anglers, die Effizienz der verwendeten Fangmethoden oder die Umweltbedingungen einen Einfluss auf diesen Wert haben. In der Regel ergibt sich jedoch ein repräsentativer Durchschnitt, wenn alle Anglerinnen und Angler berücksichtigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass Schwankungen des CPUE Schwankungen der tatsächlichen Bestände einer Fischart widerspiegeln.

Leider konnten die entsprechenden Daten in der diskutierten Studie noch nicht berücksichtigt werden, da sie nicht von allen Kantonen erhoben werden, der Erhebungszeitraum zu kurz ist oder sie nicht einheitlich erhoben werden. Es ist nach wie vor schwierig, ihre Entwicklung im Zeitverlauf zu untersuchen. Im Artikel zur Studie werden deshalb vorerst nur Angelausflüge berücksichtigt, bei denen tatsächlich ein Fisch gefangen wurde. Für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn immer mehr Kantone Daten zum CPUE erheben würden, um Veränderungen in den Fischbeständen oder im Verhalten der Anglerinnen und Angler rasch erkennen zu können.

LINK

Titelbild : Renaturierung der Aire in Genf: ein umfassendes Projekt, das über 20 Jahre gedauert hat. Foto: F. Chironi