Das Erscheinungsbild eines Flusses und seine Funktionen werden sehr stark von der Wassermenge und den vorhandenen Sedimenten (Kies, Sand usw.) bestimmt, welche transportiert werden. Zusätzlich beeinflusst aber auch die Grösse und die Menge des Totholzes den Formverlauf und die Funktionen eines Gewässers. Dort, wo Totholz fehlt, kann mit Holzstrukturen, sogenannten «Engineered Log Jams» nachgeholfen werden.

Totholz früher und heute

Ursprünglich, vor dem Beginn der intensiven Bewirtschaftung der Wälder und Gewässer, waren alte Bäume und dadurch entstehendes Totholz, sowohl in den Wäldern als auch in den Gewässern deutlich häufiger. Durch absterbende Bäume, Murgänge, Hochwasser, Lawinen usw. kam laufend neues Totholz in die Gewässer, führte zu Dynamik in den Auengebieten und schützte zusätzlich auch neu aufwachsende Vegetation am und im Flussraum.

Fast alle (Schweizer) Wälder sind heutzutage bewirtschaftet – es gelangt damit bereits seit Jahrhunderten viel weniger Totholz in die Gewässer, als natürlicherweise zu erwarten wäre. In den meisten europäischen Gewässern gibt es daher bereits seit langer Zeit einen Totholzmangel (z.B. Kail, 2015). Natürliche Gewässer mit intaktem Totholzeintrag sind in Europa kaum mehr vorhanden. Auch natürlich anmutende Fliessgewässer, wie zum Beispiel der Tagliamento in Italien, weisen einen deutlichen Totholzmangel auf, einerseits da die Wälder in den Einzugsgebieten konsequent bewirtschaftet werden, andererseits auch weil Totholz im Gewässer gerade im Hochwasserschutz als Gefahr gesehen wird. Gerade dort wo kritische Infrastruktur mit Bedeutung für das Gemeinwesen (z.B. Bahn- und Strassenübergänge, Wasserfassungen, etc.) vorkommen, existieren Gefährdungen, die nach Möglichkeit ausgeschlossen werden. Totholz, sowohl im Wald als auch im Gewässer, wird deshalb vielerorts fortlaufend entfernt. Schwemmholz könnten sich zum Beispiel an einer Brücke verklausen, oder es werden Gefahren für Boote und Schwimmer befürchtet. In vielen Gewässern oder Gewässerabschnitten kann oder könnte man das Totholz hingegen problemlos belassen.

Die forstwirtschaftlichen Aktivitäten führen ausserdem dazu, dass es mehr freie Flächen gibt, welche nicht wiederum durch Hartholzvegetation eingenommen werden können. Ein Schutz durch grosse, festliegende Tothölzer (Schlüsselhölzer) könnte dieses Problem lösen, indem es aufkommende Vegetation schützt. Stattdessen bleiben grosse offene Kiesbänke. Der fehlende Schutz der Auenvegetation kann kaum kompensiert werden, weswegen viele Flussgebiete schlecht beschattet werden und auch grüne Flussinseln zumeist fehlen.

Mögliche stabile Zustände eines Flusses ohne Abholzung (links) und mit Abholzung der grossen Uferbäume (rechts). (Collins et al., 2012)

Entgegen den Befürchtungen hinsichtlich potenzieller Holzverklausungen, werden gerade grosse Bäume von Hochwassern nicht so einfach abtransportiert. Alte, ausgewachsene Bäume können dutzende, wenn nicht sogar hunderte Jahre im Gewässer liegen bleiben. Deshalb bieten sie gute und dauerhafte Fixpunkte, die selbst bei Hochwasser nicht mobilisiert werden (sogenannte Schlüsselhölzer), an denen sich laufend Schwemmholz ansammelt, wodurch mit der Zeit grosse, lagestabile Toholzkomplexe im Flussraum entstehen. In einem Bach ist diese Entstehung von Totholzkomplexen wahrscheinlich einfacher als in einem grossen Fluss wie der Aare.

Natürliche Totholzansammlung in der kleinen Saane. Diese schaffen gute Unterstände für Fische und andere Lebewesen und schafft strömungsberuhigte Zonen. Zusätzlich schützen sie auch im Strömungsschatten aufwachsende Pioniervegetation. (Bild: M.Roggo)

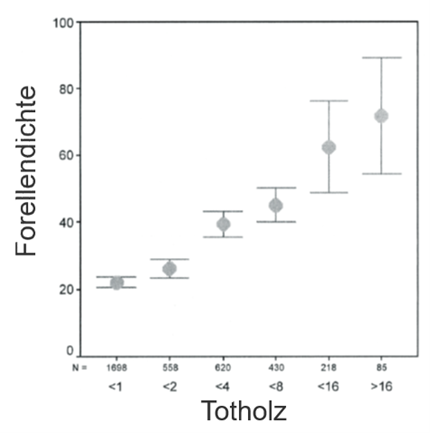

Weil einerseits der Totholzeintrag generell zu gering ist und andererseits die Schlüsselhölzer fehlen, kommen grössere Totholzansammlungen in vielen Gewässern nicht mehr vor. Dabei sind sie zentral für die Funktion von Auengebieten und schaffen Lebensräume für Gewässerlebewesen. Sie bieten Fischen und Kleinlebewesen Unterschlupf, lenken die Strömung, schaffen strömungsberuhigte Zonen aber auch tiefe Kolke. Untersuchungen zeigen, dass es grundsätzlich in Gewässern mit mehr Totholz auch höhere Forellendichten hat (z.B. Degerman et al., 2004).

Mehr Totholz im Gewässer fällt häufig auch mit einer höheren Forellendichte im Fluss zusammen. (Abbildung aus Degerman et al., 2004)

Erfahrungen aus Erfolgskontrollen zeigen allerdings, dass nicht alle künstlichen Holzstrukturen den Erfolg garantieren. Während zum Beispiel in Seen teilweise Flachwassergebiete deutlich grössere Verbesserungen brachten als Totholzeinträge (z.B. Radinger et al. 2023), zeigen zahlreiche Studien, dass Totholz gerade in Fliessgewässern für mehr Standplätze für Fische sorgt und insbesondere die Konkurrenz zwischen Jungfischen reduziert was zu einer gesteigerten Fischdichte und Biomasse führt (z.B. Degerman et al., 2004, Fausch & Northcote, 1992, Lehane et al, 2002, Sundbaum & Näslund, 1998, Zika und Peter 1996). Umso wichtiger sind eine gute Planung und Dimensionierung für das entsprechende Gewässer. Was künstliche Holzstrukturen können, wird aus dem nächsten Abschnitt ersichtlich. Und braucht es diese überhaupt?

Korrekturmöglichkeiten

Grundsätzlich könnte man einfach abwarten und Totholz nicht mehr entfernen und damit das Fliessgewässer sich selbst überlassen. Dies funktioniert bei kleineren Bächen und Flüssen, braucht aber viel Zeit und birgt ggf. auch Sicherheitsrisiken. In grösseren Flüssen bräuchte es jahrundertealte, ausgewachsene Baumriesen, die ins Gerinne fallen und dort als Schlüsselhölzer wirken – darauf zu warten ist keine Option. Man kann aber bei Revitalisierungen in Flüssen auch nachhelfen und dabei auch den Platzbedarf und die Sicherheitsbedenken steuern. Künstliche Holzstrukturen, sogenannte «Engineered Log Jams» (zu Deutsch konstruierte Totholzansammlungen) können im Fluss eingebaut werden, wo sie naturnahe, beständige Strukturen bilden. Geschickt platziert können diese zum Beispiel lokal auch das Ufer befestigen, um Erosion zu vermeiden. Wo gewünscht, können die Holz-Strukturen auch den gegenteiligen Effekt haben und die natürliche Erosion fördern. Dadurch können auch Auensysteme wieder in Schuss gebracht werden, indem Variation in der Fliessgeschwindigkeit, der Flusstiefe und der Flussbreite geschaffen wird. Zudem halten diese Engineered Log Jams auch weiteres treibendes Totholz zurück.

Beispielbilder und Einbau eines vorgefertigten ELJ-Elements

(Bild: Emch+Berger)

Damit die grossen Strukturen halten, werden diese metertief im Flussbett verankert und mit Flusskies verfüllt. Die Grösse und die Holzmenge können den Gegebenheiten und den Rahmenbedingungen vor Ort angepasst werden. Normal wären in der Schweiz rund 50 bis 80 m3 Totholz pro 100m Gewässerlänge (Mende, 2018). Nicht zu vernachlässigen ist auch eine natürliche Bepflanzung der ELJs mit Gehölzen (wichtig für Langlebigkeit der Struktur). Die sich etablierende Durchwurzelung stabilisiert die Struktur längerfristig, die aufwachsenden Gehölze spenden Schatten und sorgen irgendwann wieder selbst für neuen Totholzeintrag in die Gewässer. So stellen die künstlichen Totholzkomplexe eine Starthilfe mit natürlichen Materialien dar und das Gewässer kann danach langfristig selbst seine natürliche Dynamik entfalten. Beim fortlaufenden Eintrag von Totholz in die Gewässer darf übrigens auch der Biber nicht unterschätzt werden, welcher ebenfalls grosse Totholz-Ansammlungen einbringt und damit mithelfen kann die Gewässer zu beleben (z.B. Stringer & Gaywood, 2016, Thompson et al., 2016).

Weitere Informationen

Planungshilfe Logjam (Renaturierungsfonds des Kantons Bern, Widmer et al., 2022)

Die grossen Engineered Log Jams dürften nur in bewilligten Aufwertungsprojekten umgesetzt werden. Als Fischer/Fischerin kannst aber auch du selbst mithelfen, nach Absprache mit den kantonalen Fachstellen, Totholz-Strukturen in die Gewässer einzubringen: