La comparaison de trois lacs suisses avec les grands lacs d’Amérique du Nord montre pour la première fois que la moule quagga envahissante se propage sur les deux continents avec une dynamique similaire. Cela permet à l’Europe d’anticiper l’avenir.

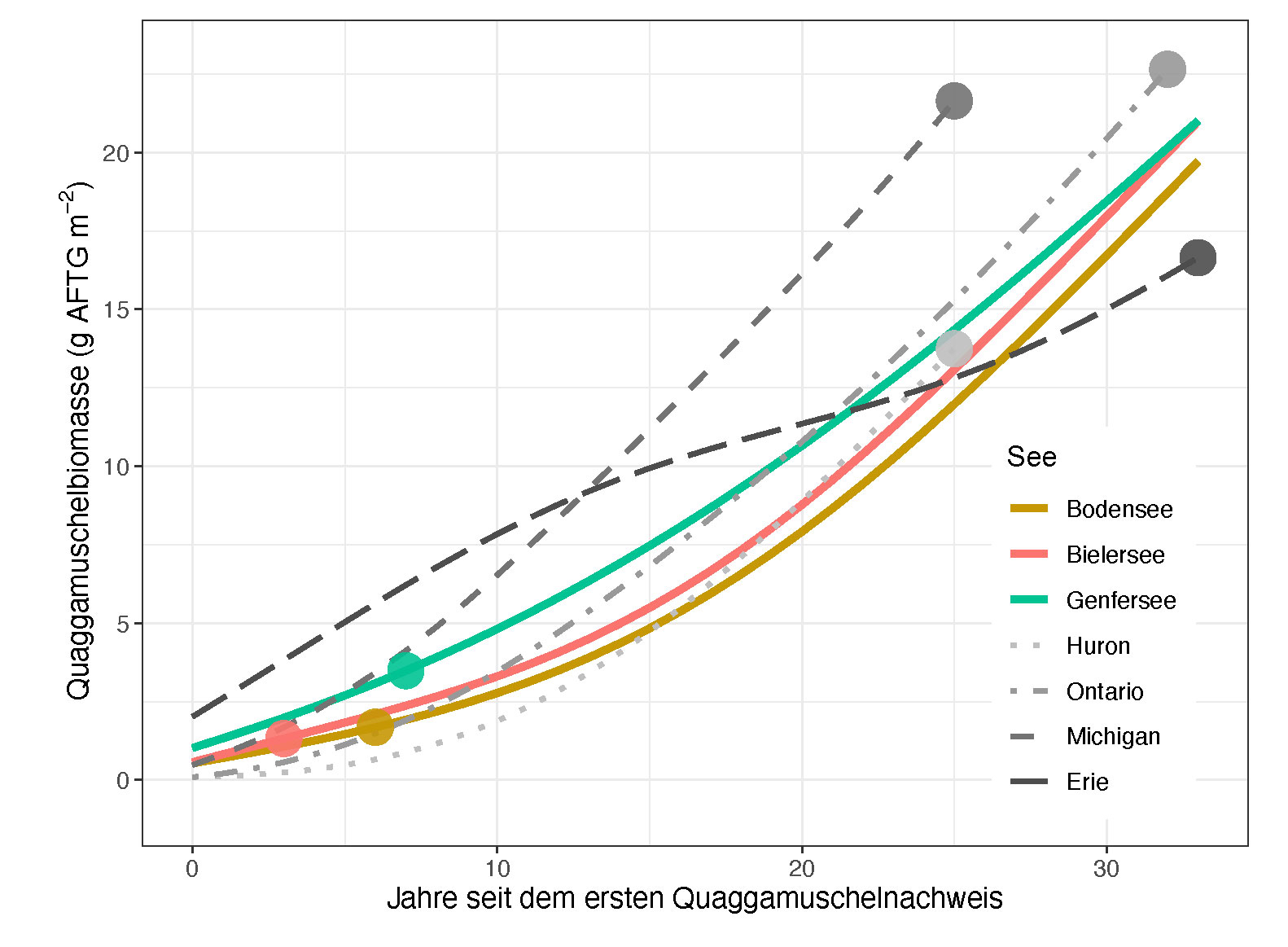

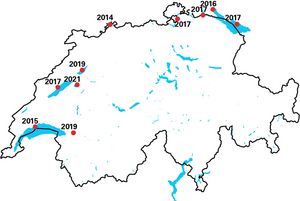

La moule quagga envahissante s’est d’ores et déjà installée dans de nombreux cours d’eau suisses. Une projection établissant dans quelle mesure la moule quagga va continuer à se propager dans les trois lacs suisses concernés a été réalisée pour la première fois dans le cadre du projet Seewandel, en tant que collaboration entre des chercheuses et chercheurs de l’Institut de recherche sur l’eau Eawag, des universités de Genève et de Constance et d'autres. Selon cette étude, la biomasse par mètre carré devrait passer ces 22 prochaines années du facteur 9 à 20 dans le lac de Constance, le lac Léman et le lac de Bienne et la présence de la moule quagga devrait se multiplier dans les zones profondes des lacs. Les chercheuses et chercheurs s’attendent à des dynamiques comparables dans les lacs profonds des Alpes à celles observées dans les grands lacs d’Amérique du Nord où la moule quagga a été introduite près de 20 ans plus tôt qu’en Europe. Ici comme là-bas, la moule quagga cause des problèmes dans les systèmes de prélèvement d'eau et pour l’utilisation de la chaleur/du froid car elle bouche les tuyaux, causant ainsi des dégâts à hauteur de plusieurs millions. En outre, les moules quagga ont modifié la dynamique des nutriments dans les grands lacs. Le cycle du phosphore dans les grands lacs envahis est désormais régulé par la dynamique des populations d'une seule espèce benthique, la moule quagga.

Calcul de la biomasse des moules quagga par mètre carré sur une période de 33 ans depuis sa première détection. Les points représentent la situation en 2022. (Illustration: Kraemer et al., 2023, adaptée)

Dans les lacs déjà affectés, il n’est plus possible de stopper la dynamique d’envahissement. «C’est une mauvaise nouvelle pour les lacs profonds des Alpes affectés par la moule quagga», déclare le biologiste Piet Spaak, spécialiste suisse de la moule quagga et responsable de groupe à Eawag et auteur final de l’étude citée. Selon Spaak, on peut encore réduire l’impact en concevant l’infrastructure de manière à ce que les moules et leurs larves ne puissent pas y pénétrer. «Mais c’est simultanément un signal d’alarme pour les lacs où la moule quagga n’a pas encore été détectée, comme le lac de Zurich et le lac des Quatre-Cantons: avec des mesures appropriées, comme par exemple l’obligation de nettoyer les bateaux et des campagnes d’information ciblées, il pourrait être possible d’éviter la propagation.»

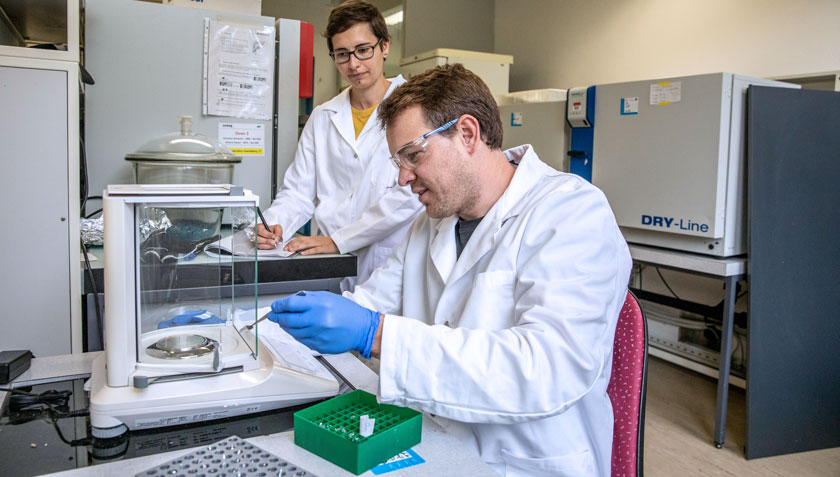

Une chercheuse et un chercheur déterminent la biomasse des moules quagga dans des lacs concernés (Photo: Eawag, Esther Michel).

Situation outre-atlantique et perspectives d’avenir

Tandis que la présence de la moule quagga en Suisse n’a été attestée qu’en 2014, elle se propage depuis la fin des années 1980 dans les lacs d’Amérique du Nord. Dans leur dernière publication, les chercheuses et chercheurs du groupe de Benjamin Kraemer, premier auteur de l'Université de Constance, ont comparé les données du début de la propagation de quatre des cinq grands lacs d’Amérique du Nord (Huron, Ontario, Michigan et Erie) avec les données de trois lacs suisses. Les modèles de propagation correspondent en grande partie. «Nous en concluons donc que la propagation de la moule quagga en Europe sera au moins aussi rapide», déclare Benjamin Kraemer. Comme en Amérique du Nord, cette augmentation sera probablement marquée par une évolution vers des individus plus gros – et donc à une biomasse plus élevée par surface – et à un déplacement vers de plus grandes profondeurs. Selon M. Kraemer, «les moules quaggas augmenteront la profondeur de visibilité et séquestreront les nutriments et le carbone grâce à la construction de leurs coquilles». Il reste encore beaucoup d'inconnues, et «l'impact final des quaggas dépendra de la manière dont elles interagissent avec le changement climatique et d'autres changements environnementaux à venir».

Les conséquences possibles pourraient être:

- la réduction du plancton car la moule quagga filtre de grandes quantités de phytoplancton

- l’augmentation de la profondeur de visibilité à cause de la réduction du plancton

- la modification des communautés d’espèces et du réseau trophique

- des modifications dans les populations de poissons

- un travail de maintenance accru et une augmentation des coûts pour l’infrastructure de l’eau

- plus de coquilles de moules sur le rivage

Surveiller pour obtenir des données plus précises

Spaak insiste sur le fait que la comparaison doit être effectuée à peu près tous les 5 ans afin d’enregistrer constamment la dynamique. En collaboration avec la Confédération et les cantons, Eawag encouragera également ces prochaines années la surveillance de la moule quagga dans les autres lacs suisses. Les chercheuses et chercheurs seront aidés dans cette démarche par de nouvelles méthodes telles que l’ADN environnemental. Elles permettront de détecter le plus tôt possible les nouvelles colonisations dans les lacs jusque-là épargnés et de mieux étudier les modèles de propagation et la dynamique des populations.

Dispersion actuelle de la moule quagga dans les lacs suisses (points rouges). La première découverte a été faite en 2014 dans un échantillon d'ADN environnemental du Rhin à Bâle. Les années figurant à côté des points indiquent l’année de la première découverte. (Illustration: Eawag, sur la base de REABIC / doi.org/10.3391/ai.2022.17.2.02)

Text: Annette Ryser

Publication scientifique: Kraemer, B. M., et al. (2023). An abundant future for quagga mussels in deep European lakes, Environmental Research Letters.