Quel est l’effet d’une crue sur une rivière ? Quand on pense aux crues, ce sont en général les dégâts humains et matériels, et pour les pêcheurs l’impact sur les populations de poissons, qui viennent en premier à l’esprit. Mais ces évènements extrêmes n’ont pas que des effets négatifs : ils sont par exemple indispensables à la dynamique des milieux alluviaux. Et les crues hivernales sont-elles vraiment si problématiques ?

Les crues peuvent être dévastatrices, nul ne le conteste. En Suisse, les inondations, coulées de boue, glissements de terrain et effondrements causent des dommages qui s’élèvent chaque année à près de 306 millions de francs. Plus de 90 % des dommages sont dus aux débordements et aux coulées de boue (source : OFEV, 2024). Mais les crues n’ont pas que de mauvais côtés.

Les crues dynamisent les rivières

Les systèmes alluviaux (c’est-à-dire les systèmes fluviaux dotés de surfaces d’inondation naturelles régulièrement submergées) ne peuvent exister que s’ils sont inondés de manière récurrente. Les crues paraissent souvent violentes et menaçantes mais il ne faut pas oublier qu’elles remplissent des fonctions importantes dans les cours d’eau : elles nettoient et transportent les sédiments mobiles comme le gravier, le sable et les galets, déplacent les bancs de gravier déjà colonisés par la végétation, ne laissant derrière elles que le gravier nettoyé, et façonnent le lit. Leur action est indispensable à de nombreux animaux terrestres et à la végétation pionnière. Le déplacement, voire la formation, des bancs de gravier donne naissance à de nouvelles aires de reproduction pour les poissons lithophiles (pondant dans les cailloux) et crée des habitats pour les invertébrés aquatiques, comme les larves d’insectes et les crustacés, dans les interstices entre les pierres, les graviers et le sable. Pour qu’un cours d’eau fonctionne normalement, il doit présenter un tracé au moins semi-naturel et une certaine dynamique.

Dans les cours d’eau ne subissant plus de crues, il est possible de vitaliser le milieu et d’améliorer les conditions de vie pour les invertébrés et les espèces lithophiles en provoquant des crues artificielles. Cette pratique a déjà été expérimentée avec succès à plusieurs endroits, comme dans le Spöl, dans le canton des Grisons, ou dans la Sarine, dans le canton de Fribourg. L'efficacité de ces crues artificielles a été étudiée aussi bien sur le Spöl que sur la Sarine. Dans le Spöl, les inventaires de la faune piscicole effectués à différentes saisons par pêche électrique ont montré que les poissons présentaient une faible mortalité pendant la crue elle-même (< 2 %) mais profitaient ensuite fortement de l’opération (Ortlepp & Mürle, 2003). L’effet positif a également été observé au niveau des frayères : dans le secteur cartographié, leur nombre a nettement augmenté, passant de 58 en 1999 à plus de 200 en 2003. En parallèle, la communauté d’insectes et de crustacés s’est également modifiée dans le Spöl : même si la biomasse et la diversité d’invertébrés ont momentanément baissé suite aux crues, la part de groupes taxonomiques indicateurs de bonne qualité du milieu, comme les éphémères et les plécoptères, a augmenté au détriment des groupes moins sensibles comme les gammares et les chironomes (Robinson et al., 2018). Sur la Sarine, il a également été constaté que les crues artificielles avaient des effets positifs à moyen terme sur les surfaces de gravier ouvertes ainsi que sur l'abondance des invertébrés aquatiques (Döring et al., 2018). Chez les truites, une augmentation des frayères a également été documentée par la suite.

Mais aussi dommageable que soit le manque de crues, leur fréquence excessive pose aussi de graves problèmes. Son impact sur la faune et la flore est attesté par de nombreuses études (comme Bruder et al., 2012). Ce problème touche en particulier les tronçons soumis aux éclusées.

En l’absence de crues, les cours d’eau peuvent s’envaser et leur lit se colmater. Le milieu perd sa dynamique et une végétation atypique peut se développer. La photo illustre le cas d’un secteur du Doubs perturbé par un barrage. Ici, des crues artificielles pourraient être utiles. (Photo : M. Roggo)

Pour qu’un système alluvial fonctionne, plusieurs processus doivent pouvoir se dérouler, notamment le transport des graviers. Il faut donc que des crues se produisent, mais aussi qu’aucun piège à sédiment, barrage ou autre obstacle ne freine le courant et retienne les matériaux charriés. Le cours d’eau doit avoir assez d’espace pour que sa largeur, sa profondeur, sa vitesse d’écoulement et son tracé puissent varier. Il est alors normal que certaines boucles se déconnectent et s’assèchent pendant que l’eau se cherche une autre voie. Il faut qu’un équilibre naturel puisse s’établir. Après qu’une crue a emporté une partie de la végétation riveraine, la colonisation du milieu reprend du début : les bancs de gravier sont tout d’abord occupés par une végétation primaire buissonnante qui se développera peu à peu jusqu’au stade ultime de forêt de bois tendre avec ses essences typiques comme le saule, l’aulne et le frêne. Jusqu’à ce qu’une nouvelle crue réinitialise le cycle.

Après une crue, le gravier a été déplacé et débarrassé des sédiments fins, l’écoulement s’est décalé et les insectes et poissons lithophiles trouvent des conditions idéales pour se reproduire et se développer. Les berges offrent des espaces dégagés à recoloniser. Ici, le cas de la Singine. (Photo : M. Roggo)

Dans les cours d’eau rectifiés et artificialisés, la dynamique ne peut s’exprimer et les crues peuvent causer des dégâts considérables. La rivière ne peut pas non plus profiter de l‘effet modeleur de la crue. Aujourd’hui, beaucoup de cours d’eau ont creusé leur lit du fait du manque de charriage. Même si des milieux alluviaux subsistent sur leurs rives, ils en sont souvent déconnectés. Il a été très tôt démontré que les rivières au chenal monotone, rectifié et exigu ayant été dépourvues de végétation riveraine et d’abris sous berge présentent une érosion verticale plus forte. Le cours d’eau s’enfonce de plus en plus profondément dans son lit au cours du temps et n’est plus en mesure de créer ni bancs de gravier ni fosses. Il a ainsi été très tôt observé que, suite à la monotonie de leur habitat, ces cours d’eau perdaient leur peuplement pisciaire. S’ils n’offrent aucune protection contre le courant le long des rives, ils ne permettent pas aux jeunes poissons, à faible capacité de nage, de se maintenir (p. ex. Guthruf, 1996). Et en l’absence de fosses, même les grands individus – et donc les reproducteurs potentiels – ne peuvent subsister (p. ex. Gunderson, 1968, Warner & Porter, 1960, Boussu, 1954).

Dans les cours d’eau rectifiés, les poissons (et en particulier les juvéniles vulnérables) trouvent peu de zones abritées du courant où se réfugier en cas de crue. D’autre part, les zones de dépôt de sédiments en sont absentes, si bien que l’érosion se produit surtout dans le sens vertical. Avec le temps, le cours d’eau s’enfonce donc, ce qui se reconnaît aux berges de plus en plus pentues. La photo illustre le cas de la Suhre. (Photo : M. Roggo)

Quantités d’eau pronostiquées en Suisse

En 2018, la Confédération a publié ses prévisions concernant le bilan hydrique futur de la Suisse. Sur l’ensemble de l’année, les quantités d’eau devraient rester sensiblement les mêmes et la Suisse devrait donc rester un pays riche en eau. Toutefois, leur répartition dans le temps va se modifier : les épisodes de crue et de sécheresse, de même que les autres extrêmes météorologiques, verront leur fréquence et leur intensité augmenter. Suite à une baisse des précipitations et à l’amenuisement des eaux de fonte, les étés seront en moyenne plus secs. Les hivers seront en revanche plus arrosés et plus doux, ce qui entraînera des écoulements plus abondants et donc une plus forte occurrence des crues. L’intensité de ces crues est également un facteur important. En hiver, elle dépendra surtout de la température, des précipitations, de la taille du bassin-versant et des capacités de rétention de l’eau. Une meilleure rétention par une réduction des surfaces imperméabilisées et des drainages peut aider à mieux gérer le problème des crues et des inondations.

Les crues hivernales sont-elles réellement dangereuses pour la truite ?

Les truites frayent en hiver. Les œufs enfouis dans le gravier et les alevins fraîchement éclos au printemps sont donc particulièrement vulnérables face aux crues hivernales. Ces dernières années, la Suisse a connu plusieurs crues importantes en hiver. Ces évènements suscitent généralement des inquiétudes quant à leur impact sur les populations de truite et la gestion halieutique. Il nous semble donc opportun de relayer ici quelques résultats scientifiques à ce sujet. Dans des études menées en Autriche dans l’Ybbs (une rivière de 15 m de large présentant un débit moyen annuel de 4,5 m3/s et un maximum annuel moyen de 57 m3/s), la relation entre le taux de survie des truites de la première année (stade 0+) à l’âge adulte (2+ & 3+ > 22 cm) et le nombre, le moment et l’intensité des crues a été examinée. Elles montrent qu’alors que les crues survenant à l’automne et en début d’hiver étaient bénéfiques au renouvellement de la population et à la survie future des œufs dans le gravier, des effets négatifs étaient surtout observés au printemps, lorsque les œufs se développent dans le lit, et un peu plus tard, lorsque les larves émergent et nécessitent des zones calmes pour subsister.

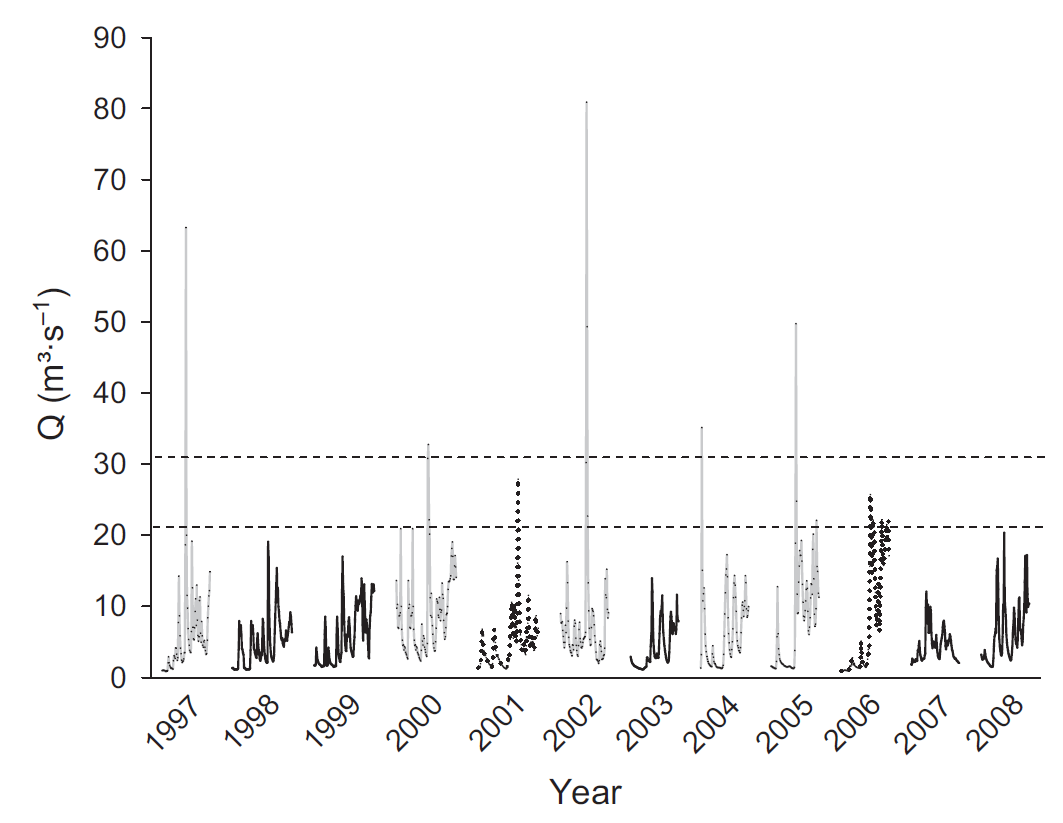

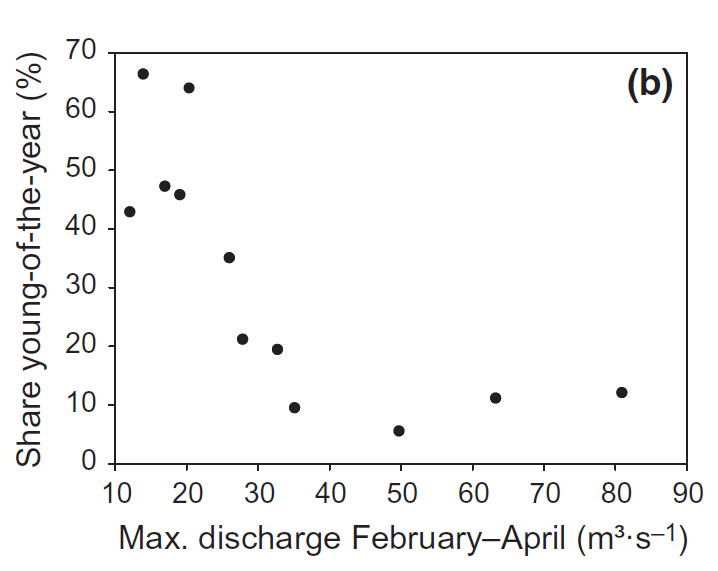

Les années 1997, 2000, 2002, 2004 & 2005 ont connu de fortes crues (à gauche). Celles survenues au printemps, en particulier, ont eu un impact très important sur la part d’alevins dans la population (illustré à droite par la relation entre la part de poissons de l’année et le débit maximal au printemps). (Graphiques : Unfer et al., 2011)

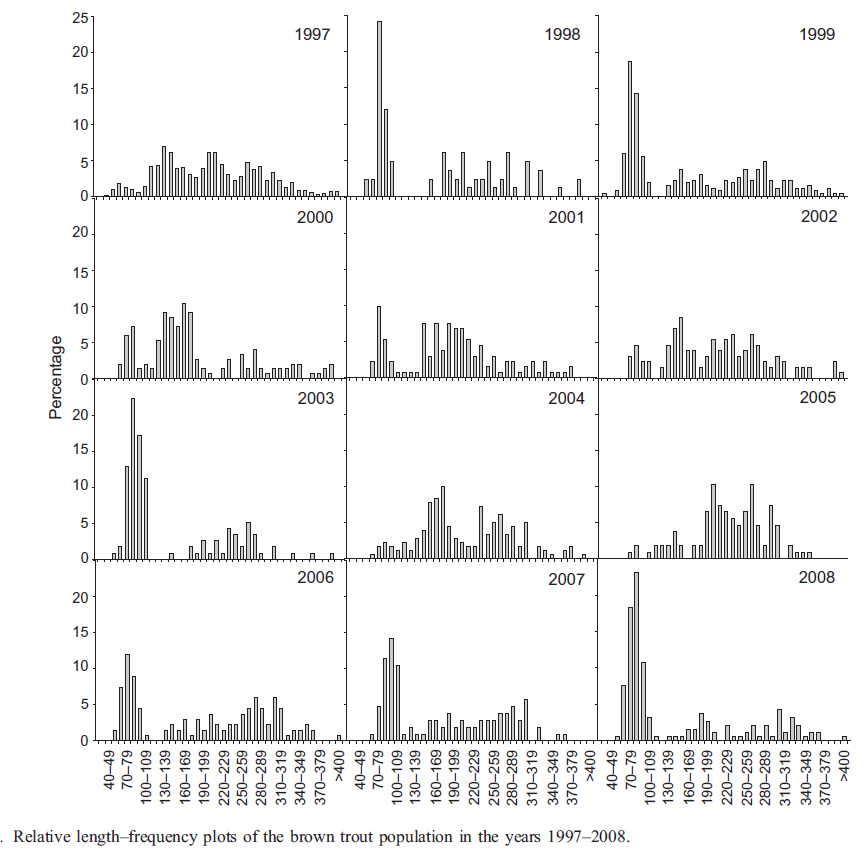

Le succès de la reproduction chez la truite a été évalué à partir de la part de jeunes alevins (0+) dans les captures totales de l’année. Il fluctuait très fortement d’une année à l’autre : sur une période de 12 ans, la part de juvéniles variait entre 5,6 et 66,4 %. Si l’on considère la distribution des tailles dans la population de truites sur la période d’étude, on observe les règles suivantes :

1) Les fortes crues d’hiver et de printemps avaient un effet négatif sur les alevins (0+). Mais elles n’ont causé la perte totale de cette génération dans aucune des années de l’étude.

2) L’abondance des alevins avait peu d’influence sur la part d’adultes. Les juvéniles restants avaient sans doute de meilleures chances de survie quand la densité était plus faible du fait de la moindre concurrence. De même, la disponibilité en habitats peut limiter le nombre de survivants les bonnes années.

3) La quantité d’adultes est restée plus ou moins constante pendant la durée de l’étude.

Distribution des tailles (en mm) dans la population de truites observée, représentée par la fréquence relative (%) des différentes classes. Les densités absolues n’ont pas pu être calculées. Alors que la part d’alevins variait très fortement d’une année à l’autre, la part d’adultes était assez stable. (Graphiques : Unfer et al., 2011)

Résumé et implications pour la gestion halieutique

Les crues ont des effets positifs comme négatifs sur les cours d’eau. Toute dépend de leur intensité, de leur fréquence et du moment où elles surviennent. Il serait faux de prétendre que les crues qui se produisent en hiver après la fraye sont bénéfiques aux effectifs de juvéniles. Mais dans un cours d’eau au moins semi-naturel, elles ne sont pas en mesure de faire disparaître la population de truites. C’est pourquoi les repeuplements de compensation ont généralement peu de sens après les crues hivernales, à moins qu’elles ne se produisent tous les ans. Les juvéniles qui leur survivent subissent en effet une moindre concurrence et ont donc de meilleures chances de survie. En revanche, les populations de truites sont certainement plus vulnérables dans les cours d’eau rectifiés et artificialisés car les zones calmes y sont plus rares. De même, les poissons qui pondent sur gravier, en particulier en hiver, sont davantage fragilisés par les crues hivernales que d’autres espèces car leurs œufs restent plus longtemps dans le lit et sont davantage exposés aux éléments. Les milieux aménagés de façon naturelle avec suffisamment d’espace et de zones calmes peuvent compenser les effets négatifs.

Pour en savoir plus

Scénarios hydrologiques pour la Suisse (OFEV – Rapport de synthèse Hydro CH2018)

https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/scenarios-hydrologiques-hydro-ch2018/rapport-de-synthese.html

Une crue artificielle pour redynamiser la Sarine

https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/eau/actualites/une-crue-artificielle-pour-redynamiser-la-sarine

The influence of hydrology on the recruitment of brown trout in an Alpine river, the Ybbs River, Austria, Unfer, G, Hauer, C, Lautsch, E. 2011. Ecology of Freshwater Fish

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0633.2010.00456.x