Le bois mort hier et aujourd’hui

À l’origine, avant le début de la gestion intensive des forêts et des cours d’eau, la présence de vieux arbres et donc de bois mort était beaucoup plus fréquente qu’aujourd’hui dans ces deux types de milieux. La mort récurrente des arbres, les glissements de terrain, les crues, les avalanches, etc., assuraient une recharge régulière de la quantité de bois mort dans les rivières, ce qui créait une dynamique dans les zones alluviales et protégeait la végétation émergente dans et autour du cours d’eau.

Presque toutes les forêts (suisses) sont aujourd’hui exploitées et cela fait déjà des siècles que les cours d’eau sont privés d’une grande partie du bois mort qu’ils recevraient naturellement. La plupart des rivières européennes souffrent ainsi depuis très longtemps d’une pénurie de bois mort (Kail 2015, p.ex.). Il n’existe quasiment plus en Europe de cours d’eau naturel bénéficiant d’apports intacts de bois mort. Même les rivières apparemment naturelles comme le Tagliamento, en Italie, présentent un manque flagrant de bois mort. Deux raisons à cela : d’une part, les forêts alentour sont exploitées et d’autre part, le bois mort présent dans le lit est considéré comme source de risque, notamment en cas de crue. Dans les zones où se trouvent des infrastructures importantes pour la communauté (ponts routiers et ferroviaires, captages, etc.), tout est mis en œuvre pour écarter les risques. Dans beaucoup d’endroits, le bois mort est ainsi continuellement évacué des forêts et des cours d’eau. Les bois flottants peuvent par exemple créer des embâcles au niveau des ponts ou mettre en danger les bateaux et les nageurs. Dans beaucoup de rivières ou de secteurs, il ne serait en revanche pas problématique de maintenir le bois mort dans le lit.

L’exploitation des forêts riveraines favorise d’autre part l’apparition de surfaces dégagées ne pouvant pas être colonisées par la végétation de bois dur. La présence de gros troncs immobiles (gros bois ou « bois-clé ») pourrait endiguer ce problème en offrant une protection mécanique à la végétation émergente. En leur absence, ces surfaces se muent en immenses bancs de gravier découverts. La manque de protection pour la végétation alluviale ne peut être compensé, si bien que beaucoup de milieux fluviaux manquent d’ombrage et sont généralement dépourvus d’îlots couverts de végétation.

État stable pouvant être atteint par un cours d’eau sans déboisement des rives (à gauche) et avec prélèvement des grands arbres riverains (à droite). (Collins et al., 2012)

Contrairement à ce que l’on pourrait craindre concernant la formation d’embâcles, les arbres, surtout grands, ne sont pas si facilement entraînés par les crues. Les vieux arbres pleinement développés peuvent rester en place pendant des dizaines voire des centaines d’années dans le milieu aquatique. Ils constituent ainsi des points fixes permanents que même les crues ne peuvent mobiliser (ce que l’on appelle des gros bois ou « bois-clés ») et contre lesquels les bois flottants viennent s’accumuler, formant peu à peu des structures de bois mort stables et complexes. Ces structures se forment probablement plus facilement dans les ruisseaux que dans les grandes rivières comme l’Aar.

Accumulation naturelle de bois mort dans la Petite Sarine. De telles structures offrent des abris aux poissons et autres organismes aquatiques et créent des zones calmes. En l’abritant du courant, elles favorisent aussi le développement de la végétation pionnière. (Photo : M.Roggo)

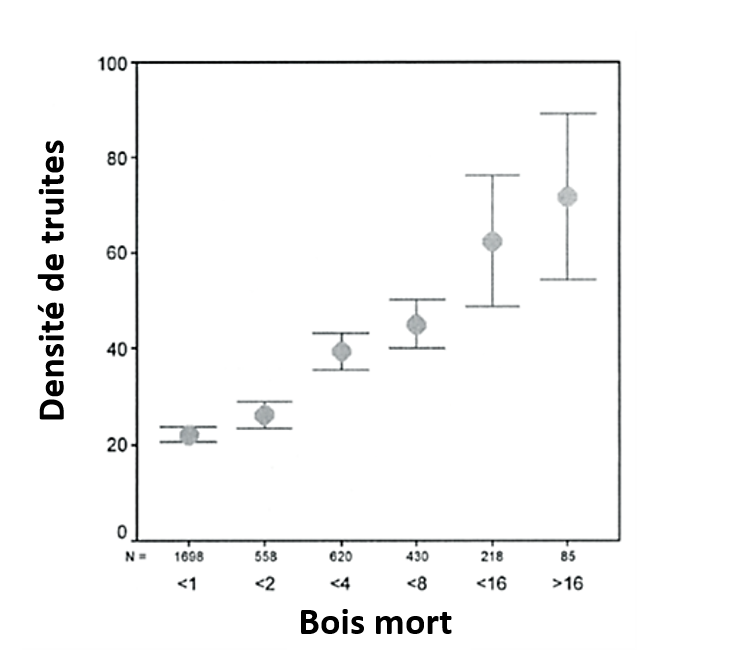

Étant donné que la recharge en bois mort en général est insuffisante et que le gros bois en est largement absent, il est aujourd’hui très rare que de grandes structures de bois mort se forment dans les cours d’eau et beaucoup d’entre eux en sont totalement dépourvus. Ces éléments sont pourtant très importants pour le bon fonctionnement de l’écosystème: ils sont l’habitat de nombreux organismes, offrent un abri aux poissons et aux invertébrés, dérivent le courant, créent des zones calmes mais aussi des zones profondes, etc. Diverses études montrent que les cours d’eau plus riches en bois mort présentent aussi une densité plus forte de truites (p.ex. Degerman et al. 2004).

La présence de bois mort dans les cours d’eau s’accompagne souvent d’une population plus dense de truites. (Extrait de Degerman et al. 2004)

Les suivis montrent cependant que toutes les structures artificielles de bois mort ne sont pas garantes de succès. Tandis que, dans les lacs, les zones de bordure de faible profondeur sont parfois plus profitables à l’écosystème (p.ex. Radinger et al. 2023), de nombreuses études montrent que, dans les cours d’eau en particulier, les îlots de bois mort assurent une plus grande disponibilité de postes pour les poissons et réduisent la compétition entre juvéniles, ce qui entraîne une augmentation de la densité et de la biomasse (p.ex. Degerman et al. 2004, Fausch & Northcote 1992, Lehane et al. 2002, Sundbaum & Näslund 1998, Zika & Peter 1996). Il est donc très important de bien planifier et dimensionner les constructions pour les cours d’eau concernés. Le passage qui suit présente les potentialités de ces aménagements. Sont-ils bien nécessaires ?

Possibilités de correction dirigée

En principe, on pourrait simplement laisser le temps au temps et laisser faire les cours d’eau en se contentant de ne plus en retirer le bois mort. Cette stratégie est payante dans les petits cours d‘eau mais elle prend beaucoup de temps et comporte des risques. Dans les grandes rivières, elle ne peut fonctionner que si de très grands arbres séculaires tombent dans le chenal et peuvent y jouer un rôle de bois-clé – or, cela a très peu de chances de se produire. Dans les revitalisations, il est toutefois possible d’aider la nature tout en contrôlant les besoins d’espace et les risques potentiels. Des îlots de bois mort peuvent ainsi être construits et installés dans les cours d’eau où ils forment des structures semi-naturelles durables, également appelées «Engineered Log Jams». S’ils sont judicieusement placés, ces aménagements peuvent également consolider les rives en limitant l’érosion. À d’autres endroits, ils peuvent aussi avoir l’effet inverse et favoriser l’érosion naturelle si on le souhaite. Ils aident ainsi à redynamiser les systèmes alluviaux en diversifiant les conditions d’écoulement ainsi que la largeur et la profondeur du cours d’eau. Qui plus est, ces îlots de bois mort retiennent les bois flottants à la dérive.

Exemples d’aménagement et d’installation d’un ELJ à partir d’un élément préfabriqué

(Photo: Emch+Berger)

Pour que ces grandes constructions se maintiennent dans le courant, elles sont profondément fixées dans le lit puis lestées de gravier. Leurs dimensions et la quantité de bois peuvent être adaptées sur place aux conditions locales. En Suisse, il serait normal de compter 50 à 80 m3 de bois mort pour cent mètres de cours d’eau (Mende 2018). Il est d’autre part important de planter des végétaux ligneux vivants sur les îlots de bois mort pour en assurer la pérennité. Leurs racines stabiliseront la structure, leur feuillage fournira de l’ombre et, à terme, ils contribueront eux-mêmes à recharger le cours d’eau en bois mort. En matériaux naturels, ces aménagements de bois mort sont donc des éléments initiateurs à partir desquels une dynamique naturelle peut, peu à peu, se mettre en place. En matière d’apport de bois mort, le rôle du castor ne doit pas non plus être négligé. C’est un allié précieux qui génère des amas importants de bois mort et contribue ainsi à dynamiser les cours d’eau (p.ex. Stringer & Gaywood 2016, Thompson et al. 2016).

Pour en savoir plus

La construction de grands «Engineered Log Jams» ne doit s’effectuer que dans le cadre de projets de renaturation dûment autorisés. Mais en tant que pêcheuses ou pêcheurs, vous pouvez aussi contribuer à créer des amas de bois mort dans les cours d’eau après en avoir discuté avec le service cantonal compétent:

Les pêcheurs aménagent l’habitat – Programme de la FSP