Das Gewässerschutzgesetz (GSchG) verpflichtet den Bund und die Kantone dazu, die Auswirkungen der Gewässerschutzmassnahmen zu prüfen und die Öffentlichkeit über den Zustand der Gewässer zu informieren (Art. 50). Gemäss Artikel 57 muss der Bund Erhebungen von gesamtschweizerischem Interesse durchführen. Artikel 58 beauftragt die Kantone, weitere Erhebungen durchzuführen, die für den Vollzug dieses Gesetzes erforderlich sind, und die Ergebnisse den zuständigen Bundesstellen mitzuteilen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurden nationale Messprogramme eingerichtet. Dazu zählen die Nationale Daueruntersuchung der Fliessgewässer (NADUF), die die Qualität der grossen Flüsse beurteilt, und die Nationale Grundwasserbeobachtung (NAQUA), die - wie der Name bereits sagt - die Menge und Qualität des Grundwassers bewertet. Seit 2012 werden in Abstimmung zwischen Bund und Kantonen kleine und mittlere Fliessgewässer im Rahmen der Nationalen Beobachtung Oberflächengewässerqualität (NAWA) überwacht. Dieses Programm umfasst mehr als 100 Messstellen bei denen die verschiedenen Module des Modul-Stufen-Konzepts (MSK) angewendet werden.

Das MSK in Kürze

Das MSK umfasst einen Satz von Methoden zur Untersuchung und Beurteilung des Gewässerzustands. Diese von Bund, kantonalen Behörden, Eawag und VSA entwickelten Methoden wurden standardisiert, um die Datenerhebung und ‑analyse zu harmonisieren, wodurch ein Vergleich auf nationaler Ebene erleichtert wird. Auf diese Weise lässt sich die Wirksamkeit von Revitalisierungs-, Sanierungs- und Fischereimanagement-Massnahmen überprüfen.

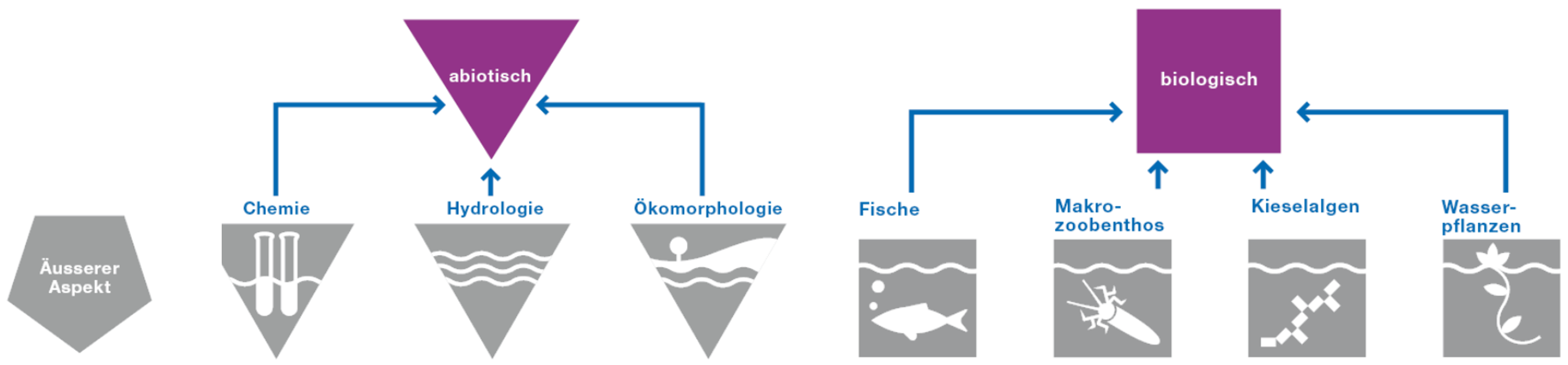

Neben dem äusseren Aspekt werden im MSK verschiedene Module mit abiotischen oder auch biologischen Parametern (Abb. 1) zur Beurteilung des Zustands eines Gewässers herangezogen. Das Modul «Fische», auf das wir weiter unten näher eingehen werden, zählt ebenso zu den biologischen Parametern wie Wasserpflanzen, Kieselalgen oder Makroinvertebraten. Zu jedem Modul gibt es eine eigene Bröschure, in der erklärt wird, wie die Probenahmen im Feld vorgenommen werden müssen. Die Methoden werden auch auf der Webseite des MSK erläutert.

Abbildung 1: Die verschiedenen Module des Modul-Stufen-Konzepts (MSK).

Und die Rolle der Fische?

Fische sind sehr interessant für die Beurteilung des Zustands von Fliessgewässern, da sie in den meisten dieser Gewässer vorkommen und relativ einfach bestimmt werden können. Ihre Ökologie ist gut bekannt und sie benötigen eine grosse Vielfalt an Lebensräumen, um ihren gesamten Lebenszyklus zu durchlaufen, was sie zu guten Indikatoren für die morphologische und hydrologische Qualität macht. Ausserdem gelten sie als gute Indikatoren für chemische Verschmutzungen und zahlreiche andere Umweltveränderungen. Nicht zuletzt lassen ihre Wanderungen im Gewässer Rückschlüsse auf die Vernetzung zwischen den aquatischen Lebensräumen zu. Und da sie länger leben als die meisten anderen Wasserorganismen, geben die Ergebnisse für diese Gruppe Auskunft über den Zustand über mehrere Jahre hinweg.

Für Fische wurde 2004 eine erste Methode publiziert. Eine Aktualisierung erschien 2024: Sie berücksichtigt die seit über 20 Jahren gesammelten Daten sowie Expertenwissen, wodurch noch genauere und repräsentativere Ergebnisse zum Zustand der Schweizer Fliessgewässer erzielt werden können. Diese überarbeitete Methode - der neue Schweizer Fisch-Index Fi-CH - ist anwendbar für alle watbaren, nicht zu tiefen Fliessgewässer, die elektrisch befischt werden können. Die Untersuchungsstrecken, in denen die Probenahmen durchgeführt werden, müssen für den gesamten Gewässerabschnitt repräsentativ sein und auf den Besatz muss (zumindest im Jahr vor der Erhebung) verzichtet worden sein.

Das Modul Fische des MSK stützt sich auf einen Vergleich des beobachteten Fischbestands mit dem Fischbestand, der unter naturnahen Bedingungen zu erwarten ist. Dabei werden die folgenden Parameter berücksichtigt:

- Das standorttypische Artenspektrum und Dominanzverhältnis eines Fliessgewässers.

- Die standorttypischen Individuendichten und Biomassen. Dieser Parameter hat das grösste Gewicht, da menschliche Einflüsse häufig zu einem Defizit an Lebensräumen führen, was sich vor allem auf die Dichte und Biomasse auswirkt.

- Die standorttypische Populationsstruktur mit dem Vorkommen von Fischen unterschiedlicher Altersklassen, von Brütlingen bis adulten Tieren.

- Deformationen und Anomalien (wobei dieser Parameter in der überarbeiteten Methode nicht mehr berücksichtigt wird).

Die Felddaten werden mit der Excel-Anwendung FishAssess ausgewertet und das Ergebnis wird an das Gebiet und die Fischregion angepasst, in der sich das Fliessgewässer befindet. Die mit dieser Methode erhobenen Daten müssen auch an Info Fauna, das Nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Fauna, geliefert werden.

Die endgültigen Bewertungen erfolgen in einer Skala mit Werten zwischen 0 («schlecht») und 1 («sehr gut») und werden danach in ein Klassen-System mit Farbcodierung übersetzt (Tabelle 1). Werden die Klassen «gut» und «sehr gut» erreicht, sind die ökologischen Ziele von Anhang 1 der Gewässerschutzverordnung (GSchV) erfüllt und das Fliessgewässer gilt als naturnah. Die Klassen 3 bis 5 («mässig» bis «schlecht») bedeuten hingegen, dass die Ziele nicht erreicht wurden und der Zustand durch Gewässerschutzmassnahmen verbessert werden muss.

Tabelle 1: Klassifizierung des ökologischen Zustands der Fliessgewässer anhand des Fisch-Index FI-CH.

Beispiel: Im Dorfbach (AG), einem Bach in der unteren Forellenregion, wurden mittels Elektrobefischung Forellen, Groppen und Alet gefangen. Forellen und Groppen sind typische Arten für diese Region. Es wird also erwartet, dass sie bei Bestandserhebungen gefangen werden. Wären diese Arten nicht aufgefunden worden, wäre die Benotung tief gewesen. Der Alet hingegen befindet sich hier ausserhalb seines Hauptverbreitungsgebiets, was die Endbewertung geringfügig verringert.

Wie steht es um unsere Fliessgewässer?

Im Rahmen der nationalen NAWA-Erhebungen kommt das Modul «Fische» an 62 der 100 Stationen zur Anwendung. Die Probenahmen erfolgen alle vier Jahre zwischen Spätsommer und Herbst mittels Elektrobefischung. Dieses Vorgehen ermöglicht es, standardisierte Daten bereitzustellen und die mittel- und langfristige Entwicklung der Fliessgewässer auf nationaler Ebene zu verfolgen.

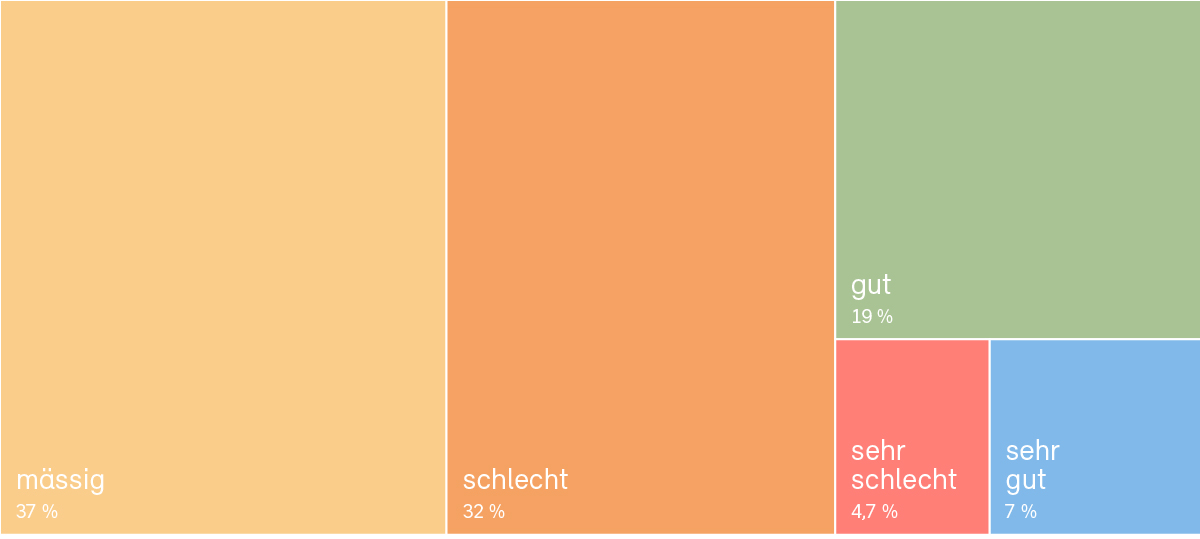

Die Ergebnisse der 2023 durchgeführten vierten Feldkampagne wurden soeben veröffentlicht (Abb. 2) Sie belegen leider, dass fast alle Flüsse hinsichtlich des Fischbestands in einem schlechten ökologischen Zustand sind (74 %).

Abbildung 2: Bewertung der Befischungsstrecken gemäss der neuen MSK-Fische-Methode.

Ergebnisse der Kampagne 2023. Quelle: BAFU.

Von allen untersuchten Organismen gehören Fische (zusammen mit Wasserpflanzen) zu den am stärksten bedrohten Arten. Vor allem in Gebieten mit starkem menschlichen Einfluss weisen die Gewässer einen ungenügenden ökologischen Zustand auf. Die Ergebnisse zeigen, dass an mehr als der Hälfte der Messstellen weniger Individuen oder weniger verschiedene Fischarten vorkommen, als eigentlich zu erwarten wäre. Am stärksten betroffen sind Schmerlen, Groppen, Forellen, Gründlinge, Hasel, Bachneunaugen und Äschen. In 62 % der Fälle ist auch die Populationsstruktur verändert, mit zu wenigen Jung- oder adulten Fischen. Die Schweizer Fischfauna wird heute zunehmend von Arten dominiert, die wenig empfindlich sind und eine hohe Hitzetoleranz aufweisen. Dazu zählt beispielsweise der Alet, der die Forelle und andere bedrohte Arten in unseren Flüssen nach und nach verdrängt.

Es gibt also noch viel zu tun, damit es den Fliessgewässern besser geht. Nur naturnahe Gewässer sind in der Lage, trotz des Klimawandels grundlegende Funktionen langfristig zu erfüllen. Renaturierungsmassnahmen sind deshalb in den am stärksten betroffenen Gebieten von entscheidender Bedeutung.

Link zur neuen MSK-Publikation zum Modul Fische

https://modul-stufen-konzept.ch/mediathek/modul-fische-2024-de/

Link zum Fachbericht Fische der NAWA 2023

Link zum neusten Bericht zum Zustand der Schweizer Gewässer: Gewässer in der Schweiz. Zustand und Massnahmen (2022)