Vielfach assoziiert man ein Hochwasser generell mit Personen- und Sachschäden und in der Fischerei mit Schäden am Fischbestand. Doch Hochwasser haben nicht nur schädliche Einflüsse, sondern sorgen zum Beispiel auch dafür, dass ein Auensystem lebendig bleibt. Und wie schlimm sind eigentlich Winterhochwasser?

Hochwasser können zweifellos Schäden verursachen. Hochwasser, Murgänge, Rutschungen und Sturzprozesse verursachen in der Schweiz pro Jahr durchschnittliche Schäden von rund CHF 306 Mio. Über 90 % der Schäden sind auf Hochwasser und Murgänge zurückzuführen. (Quelle: BAFU, 2024) Hochwasser haben aber nicht nur negative Auswirkungen.

Hochwasser beleben den Fluss

Auensysteme (also ein Flusssystem mit naturnahen Überflutungsflächen welches regelmässig überschwemmt wird) leben davon, dass sie in unregelmässigen Abständen überschwemmt werden. Hochwasser sehen zwar meist wuchtig und gefährlich aus, sie erfüllen aber in einem Fluss wichtige Funktionen: Durch die dynamischen Prozesse eines Hochwassers reinigen und transportieren sie lockere Sedimente wie Kies, Sand und Steine, lagern mit Vegetation bewachsene Kiesbänke um, so dass nur noch der gereinigte Kies zurückbleibt, legen Prallbänke frei, und gestalten den Flusslauf um. Die Umlagerung bzw. Neubildung von Kiesbänken ist essenziell für viele Arten an Land (z. Bsp. freie Kiesflächen als Brutplätze für den Flussregenpfeifer oder freie Prallbänke als Brutplätze für die Uferschwalbe) oder für die Etablierung von Pionierpflanzen. Dabei entstehen auch neue Laichplätze für kieslaichende Fische sowie neue Lebensräume für wasserlebende Wirbellose wie Insekten und Krebstiere, die Lücken zwischen Steinen, Kies und Sand nutzen. Damit also ein Gewässer funktioniert, benötigt es einen naturnahen Gewässerverlauf und dynamische Prozesse.

Dort wo Hochwasser fehlen, können künstliche Hochwasser helfen den Fluss zu beleben und die Bedingungen für Wirbellose und Kieslaicher zu verbessern. Für die praktische Umsetzung gibt es mehrere gute Beispiele wie die Saane im Kanton Freiburg oder auch der Spöl im Kanton Graubünden. Sowohl am Spöl als auch an der Saane wurde die Wirksamkeit dieser künstlichen Hochwasserereignisse untersucht. Während die Fischsterblichkeit am Spöl während des Hochwassers nur klein war (<2%), profitierten die Fische im Nachhinein erwiesenermassen (Ortlepp & Mürle, 2003). Die Erhebungen umfassten zum einen die Bestände der Fische- und des Makrozoobenthos während verschiedenen Jahreszeiten. Bei den Fischen zeigten sowohl die Elektrobefischungen als auch die Anzahl Laichgruben dieselbe Entwicklung. Im kartierten Abschnitt nahm die Anzahl der Laichgruben von 58 (1999) auf mehr als 200 (2003) zu. Die Insekten- und Krebstiergemeinschaft veränderte sich im Spöl dahingehend, dass die Biomasse und die Artenvielfalt der Wirbellosen nach Hochwassern jeweils kurzfristig abnahmen, jedoch zeigte sich mittelfristig, dass gute Umweltindikatoren wie die Häufigkeiten der Stein- und Eintagsfliegen zunahmen, während weniger sensitive Gruppen wie Flohkrebse und Zuckmückenlarven abnahmen (Robinson et al., 2018). An der Saane wurde ebenfalls festgestellt, dass das künstliche Hochwasser mittelfristig positive Effekte auf die offenen Kiesflächen sowie die Häufigkeit der Wasserwirbellosen hatte (Döring et al., 2018). Bei den Forellen wurde darauffolgend auch ein Anstieg der Laichgruben dokumentiert.

Genauso wie fehlende Hochwasser sind aber auch zu häufige Hochwasser schädlich. Dass zu häufig auftretende Hochwasser negative Auswirkungen auf die Flora und Fauna haben ist hinreichend belegt (z.B. Bruder et al., 2012). Dies betrifft insbesondere auch Flussstrecken mit Schwall und Sunk.

Wenn Hochwasser ausbleiben, können Flussabschnitte verschlammen, das Flussbett kolmatiert, standortuntypische Vegetation kann aufkommen und die Dynamik geht verloren. Hier als Beispiel eine Staustufe des Doubs. Künstliche Hochwasser können unter Umständen helfen. (Bild: M.Roggo)

Damit ein Auensystem funktioniert, müssen mehrere Prozesse ablaufen. Der Kiestransport muss gewährleistet sein. Dafür sollten nebst Hochwassern keine Geschiebesammler, Staustufen oder andere Barrieren die Fliessgeschwindigkeit abbremsen oder Geschiebe zurückhalten. Der Fluss muss Platz haben, um sich in der Breite, der Tiefe, dem Verlauf und der Fliessgeschwindigkeit zu verändern. Es gehört mit dazu, dass ehemalige Flussschlaufen trockenfallen können und sich das Wasser einen neuen Weg sucht. Ein natürliches Gleichgewicht muss sich etablieren können. Nachdem ein Hochwasser die Ufervegetation am Flussufer teilweise mitgerissen hat, geht die Wiederbesiedelung von neuem los. Zuerst erscheint auf der Uferbank eine buschige Primärvegetation bestehend aus Pionierpflanzen und diese kann sich mit der Zeit wandeln bis hin zum Weichholz-Auenwald mit typischen Pflanzen wie Weide, Erle oder Esche. Kommt ein nächstes Hochwasser geht der Prozess am Flussufer allerdings wieder von vorne los.

Nach einem Hochwasser ist der Kies umgelagert und frei von Feinsedimenten, der Fluss hat sich neue Wege gesucht und Kieslaicher und Insekten haben gute Bedingungen. Am Ufer hat es offene, vegetationsfreie Flächen, welche fortlaufend wiederbesiedelt werden. Hier im Bild die Sense. (Bild: M. Roggo)

In begradigten und beeinträchtigen Gewässer kann die Dynamik nicht spielen und Hochwasser richten unter Umständen grosse Schäden an. Der Fluss profitiert in solchen Fällen ebenfalls weniger von der Umgestaltung eines Hochwassers. Heute sind viele Fliessgewässer in der Folge von Geschiebemangel eingetieft. Selbst wenn daneben noch Auenlebensräume vorkommen, sind sie dann oft funktional entkoppelt, respektive nicht dem Fliessgewässer angebunden. Schon früh wurde aufgezeigt, dass Gewässer mit einem monotonen, begradigten Formverlauf und wenig Platz für das Gewässer mit entferntem Uferbewuchs oder entfernten Unterständen mehr vertikale Erosion haben. Das Gewässer gräbt sich mit der Zeit also immer mehr in die Tiefe und schaffte nicht neue Kiesbänke oder tiefe Pools. Man hat schon früh erkannt, dass solche Gewässerabschnitte durch die fehlenden Strukturen ihren Fischbestand verlieren können. Wenn entlang der Ufer keine Strukturen und kein Schutz gegen die Strömung vorhanden ist, haben gerade schwimmschwache Jungfische Probleme sich zu halten (z.B. Guthruf, 1996). Bei einem Mangel von tiefen Stellen können auch die grossen Fische und damit verbunden die wichtigen Laichtiere verloren gehen (z.B. Gunderson, 1968, Warner & Porter, 1960, Boussu, 1954).

An einem begradigten Gewässer haben die Fische (und gerade die empfindlichen Jungfische) bei einem Hochwasser nur wenige strömungsgeschütze Bereiche. Zudem hat es keine Zonen wo Sedimente abgelagert werden können und die Erosion findet so vor allem vertikal statt. Mit der Zeit gräbt sich das Gewässer in die Tiefe. Im Foto als Beispiel die Suhre. (Bild: M. Roggo)

Prognosen zu den zukünftigen Wassermengen in der Schweiz

2018 wurden die Prognosen des Bundes zum zukünftigen Wasserhaushalt der Schweiz veröffentlicht. Glücklicherweise wird sich die Wassermenge, über das ganze Jahr betrachtet, in Zukunft nicht gross verändern. Die Schweiz wird also weiterhin wasserreich bleiben. Hingegen ändern sich saisonal die Häufigkeiten und Intensitäten von Hochwassern und Trockenphasen und Extremereignisse nehmen generell zu. Die Sommer werden, durch weniger Schmelzwasser und weniger Niederschläge, im Durchschnitt trockener. Im Winter wird es im Schnitt mehr Niederschläge und mehr Abfluss durch höhere Temperaturen und damit auch mehr Hochwasser geben. Die Intensität von solchen Hochwassern spielt ebenfalls eine Rolle. Entscheidend dafür sind im Winter die Temperaturen, die Niederschläge, die Grösse des Einzugsgebiets und der Wasserrückhalt. Ein verbesserter Wasserrückhalt mit wenig versiegelten oder drainierten Flächen in den Einzugsgebieten kann helfen, mit der Hochwasser-Problematik umzugehen.

Wie schlimm sind Winterhochwasser für die Bachforelle?

Die Forelle laicht im Winter. Anfällig auf Hochwasser sind insbesondere die abgelegten Eier im Kies, sowie frisch geschlüpfte Jungfische im Frühjahr. In den letzten Jahren kamen in Teilen der Schweiz einige starke Winterhochwasser vor. Im Umfeld solcher Hochwasser wird meist über die Auswirkungen auf den Forellenbestand und die Bewirtschaftung diskutiert. Deshalb möchten wir hier einige vorliegende Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Erhebungen wiedergeben. Bei Untersuchungen in Österreich an der Ybbs (einem rund 15 m breiten Fluss mit mittlerem Abflüssen von 4.5 m3 pro Sekunde und einem mittleren Jahreshöchstwert von 57 m3 pro Sekunde) wurde untersucht, wie die Überlebensrate von jungen Bachforellen im ersten Lebensjahr (0+) bis zum erwachsenen Fisch (2+ & 3+ Fische > 22cm) abhängig von der Menge, dem Zeitpunkt und der Intensität von Hochwassern schwankte. Während Hochwasser im Herbst und frühen Winter förderlich waren für die kommende Fortpflanzung und das spätere Überleben der Eier im Kies, zeigten sich negative Effekte von Hochwassern auf die Forellen vor allem im Frühling, wenn sich die Eier im Kies am Entwickeln sind und etwas später, wenn die Larven aus dem Kies aufsteigen und strömungsarme Regionen benötigen.

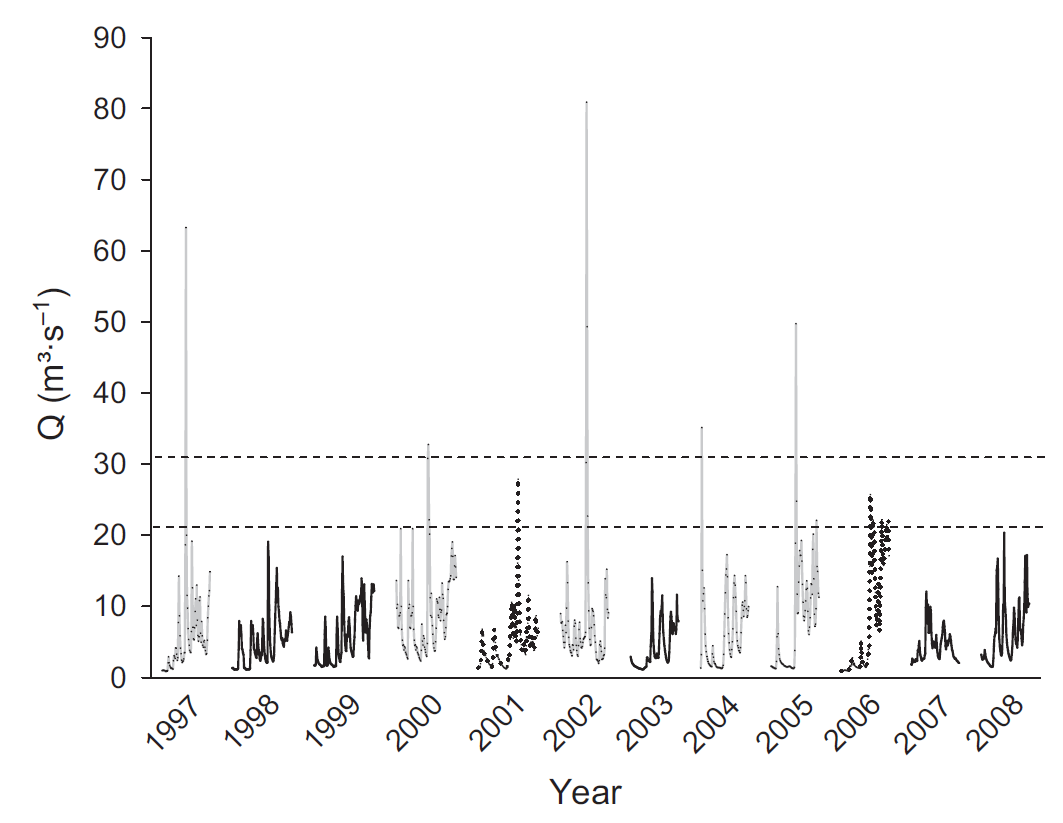

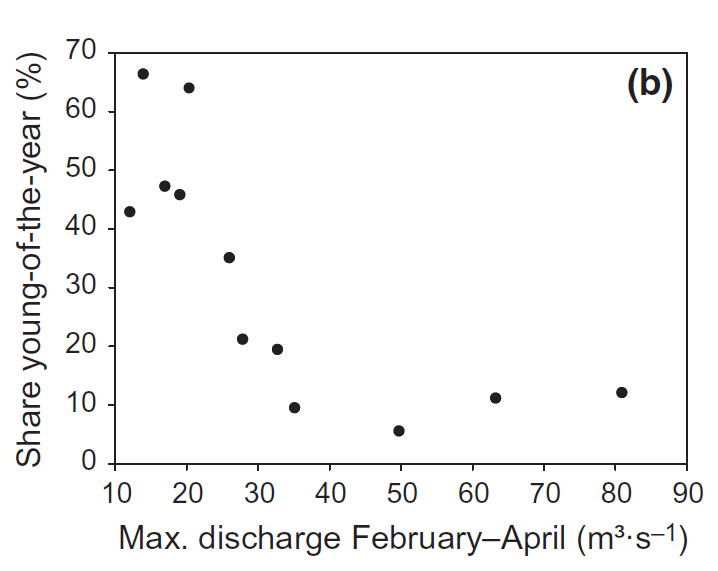

Die Jahre 1997, 2000, 2002, 2004 & 2005 wiesen im Einzugsgebiet der Ybbs starke Hochwasser auf (links). Besonders Hochwasser im Frühjahr hatten einen starken negativen Einfluss auf den Anteil von Brütlingen in der Population (rechts dargestellt als Fischdichte im Verhältnis zum maximalen Abfluss im Frühjahr). (Abbildungen: Unfer et al., 2011)

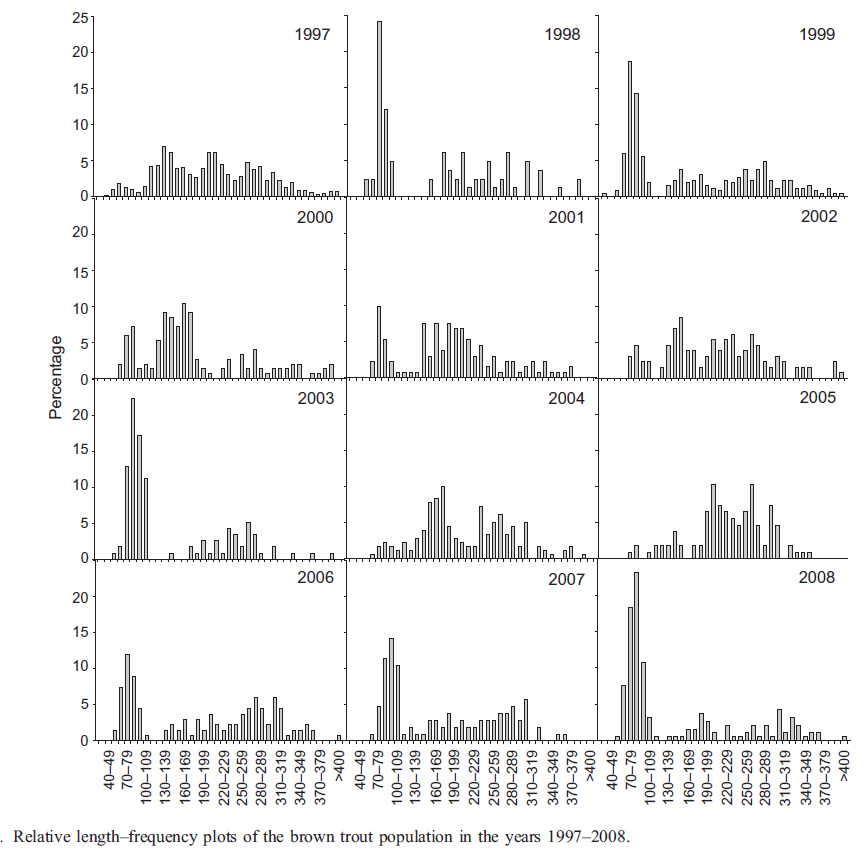

Der Fortpflanzungserfolg der Forellen wurde als Anteil der frisch geschlüpften Jungfische (0+) am Gesamtfang pro Jahr beurteilt und schwankte je nach Jahr stark. Über einen Zeitraum von 12 Jahren lag der Anteil der Jungfische am Bestand jeweils zwischen 5.6 - 66.4%. Wenn man sich die Grössenverteilungen aller Forellen über den Untersuchungszeitraum anschaut, dann kann man folgende Muster erkennen:

1. 1.) Jahre mit starken Hochwassern im Winter und Frühjahr hatten einen negativen Einfluss auf die Brut (0+). Aber in keinem Jahr wurde der gesamte Jahrgang ausgelöscht.

2. 2.) Die Menge der Brütlinge hatte nur einen begrenzten Einfluss auf den Anteil der erwachsenen Fische. Vermutlich haben die verbleibenden Jungfische bei tieferen Dichten höhere Überlebensraten durch verminderte Konkurrenz. Umgekehrt kann das Lebensraumangebot bei Forellen in guten Jahren ebenfalls die Menge der Überlebenden begrenzen.

3. 3.) Die Menge der adulten Forellen blieb über die Untersuchungszeitraum relativ stabil.

Relative Häufigkeit (prozentualer Anteil am Bestand) und Längenverteilung (in mm) in der beobachteten Bachforellenpopulation. Es konnten keine absoluten Dichten berechnet werden. Während der Anteil der Brütlinge am jeweiligen Bestand zwischen den Jahren sehr variabel ist, sind die Anteile der Adultfische deutlich stabiler. (Abbildung: Unfer et al., 2011)

Zusammenfassung & Bedeutung für Bewirtschaftung

Hochwasser haben sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Fliessgewässer. Der Effekt ist abhängig von der Intensität, der Häufigkeit und dem Zeitpunkt der Hochwasser. Winterhochwasser nach der Laichzeit sind sicherlich nicht förderlich für den Bestand an Jungfischen, vermögen aber in einem naturnahen Fliessgewässer keinen Bachforellenbestand auszulöschen. Deshalb ist auch Kompensationsbesatz nach Winterhochwassern zumeist kaum sinnvoll, solange diese Hochwasser nicht jedes Jahr auftreten. Verbleibende Jungfische erleben weniger Konkurrenz und können dadurch höhere Überlebensraten haben. Fischbestände in beeinträchtigten und begradigten Flussläufen dürften mehr Probleme haben als solche in naturnahen Gewässern, da strömungsberuhigte Zonen vielfach rar sind. Ebenso haben Kieslaicher und insbesondere Winterlaicher, erwartungsgemäss eine höhere Anfälligkeit für Winterhochwasser als andere Arten, da ihre Eier vergleichsweise lange im Kies verbleiben und dabei den Umweltbedingungen ausgesetzt sind. Natürlich gestaltete Gewässerabschnitte mit ausreichend Platz können strömungsberuhigte Zonen schaffen und damit negativen Effekten entgegenwirken.

Weitere Infos

Hydrologische Szenarien für die Schweiz (BAFU – Synthesebericht Hydro CH2018)

https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-hydroszenarien/synthesebericht.html

Ein künstliches Hochwasser zur Revitalisierung der Saane

https://www.fr.ch/de/energie-landwirtschaft-und-umwelt/wasser/news/ein-kuenstliches-hochwasser-zur-revitalisierung-der-saane

The influence of hydrology on the recruitment of brown trout in an Alpine river, the Ybbs River, Austria, Unfer, G, Hauer, C, Lautsch, E. 2011. Ecology of Freshwater Fish

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0633.2010.00456.x